– 商標登録出願の流れ –

出願がなされた後に商標審査官による審査が行われ、審査を通過したもの(登録できない理由がなかったもの)のみが商標登録を受けることができます。

また、原則として出願日から2、3週間程度経過後、出願内容が一般に公開されます(出願公開)。

出願から商標権取得までの流れ

PDFダウンロードはこちら

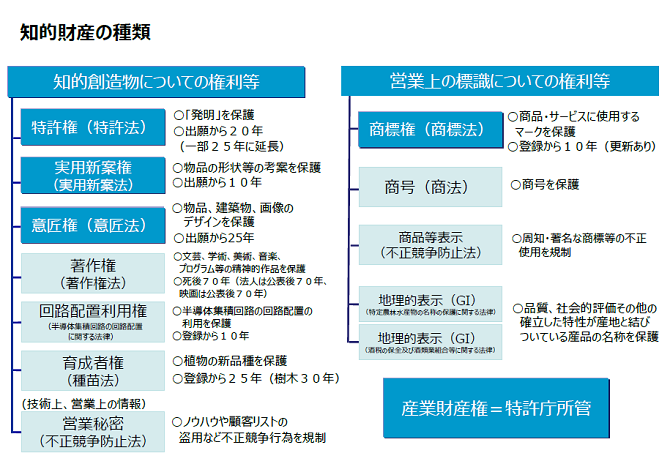

– 商標について –

商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで一つの権利となっています。

商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載することになります。

商標法では、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。

また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。

「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。

– 先行調査 –

同一又は類似の商標が、ご希望の商品又はサービスにおいて既に他者によって登録されている場合、商標登録を受けることができません。また、登録できないだけでなく、無断でその商標を使用すると、商標権の侵害となる可能性があります。そのため、商標を出願・使用する際は、事前に出願・登録状況を調査することが大切です。

商標の出願・登録情報は、独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) で検索できます。

J-PlatPatを利用した商標検索方法

PDFダウンロードはこちら